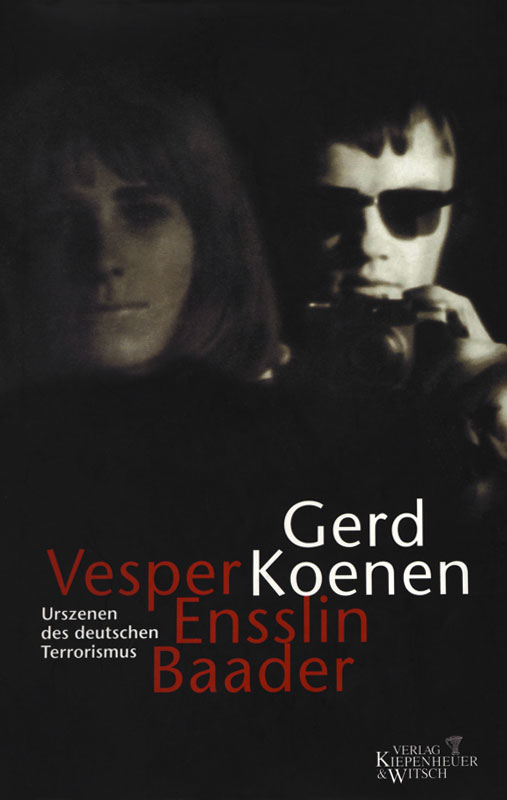

VESPER, ENSSLIN, BAADER

URSZENEN DES DEUTSCHEN TERRORISMUS

Fischer Taschenbuch, Frankfurt 2005, 452 S., 10,90 €. Kiepenheuer & Witsch, Hardcover (2003), 22,90 € (lieferbar). E-Book, 9,49 €Gudrun Ensslin und Andreas Baader waren so etwas wie das Urpaar des deutschen Terrorismus, die Frankfurter Kaufhausbrandstiftung von 1968 der Urakt. Beide verließen sie ihre Lebensgefährten und ihre Kinder, um sich auf einen Pfad zu begeben, der zwei Jahre später zur Gründung der RAF führen sollte. Unter welchen inneren Konflikten das geschah, erschließt sich erst aus persönlichen Zeugnissen und Berichten, die zu Ikonen erstarrten Figuren bekommen ein Gesicht und eine Stimme. Bernward Vesper, Sohn des Nazidichters Will Vesper, langjähriger Verlobter Gudrun Ensslins und Vater ihres Kindes, war der unglückliche Dritte in dieser Geschichte. In derselben chaotischen Periode 1969/70, in der Baader/Ensslin in den Untergrund gingen und die ersten bewaffneten Gruppen sich bildeten, ging Vesper auf seinen eigenen Trip. Mit Hilfe von Drogen, erotischen Erfahrungen, theoreti-schen Lektüren und schonungsloser Selbstanalyse wollte er seinen „faschistischen Charakterpanzer” zertrümmern und sich zum bewussten Revolutionär ausbilden. Sein autobiographischer Bericht „Die Reise” gilt – seit er posthum im „deutschen Herbst” 1977 erschien – als das authentischste Dokument dieser zeittypischen Ra-dikalisierungsprozesse. – „Vesper, Ensslin, Baader” ist ein Stück Zeitgeschichte der Bundesrepublik und zugleich eine extreme Liebesstory, die ins Herz des deutschen Familienromans führt. (Klappentext der Erstausgabe bei Kiepenheuer & Witsch, Köln 2003)

-

Ich hatt‘ einen Kameraden

Was aber bleibt, stiften die Dichter: Gerd Koenen entschlüsselt die RAF

Frankfurter Allgemeine Zeitung,, 22. Sep 2003 -

Lesezeichen Verratene Kinder?

Gerd Koenen über „Urszenen des deutschen Terrorismus“

Neue Zürcher Zeitung, 25. Nov 2003 -

„Wir sind Hitler”

Urszenen des deutschen Terrorismus. Köln: Kiepenheuer & Witsch. 65 Seiten, 22,9° Euro.

Per Leo. Ästhetik & Kommunikation, Heft 122/123. Winter 2003,

-

Im Dezember 2004 ist eine russische Übersetzung

von „Vesper, Ensslin, Baader“ im Verlag Ultra-Kultura

in Jekaterinburg erschienen: http://www.ultraculture.ru/2004/12/Eine kroatische Übersetzung ist im Frühjahr 2008 im

Verlag Durieux, Zagreb erschienen

Andres Veiel über "Wer wenn nicht wir" (2011)

Andres Veiel über "Wer wenn nicht wir" (2011)